【当法人について】

法人概要にて、所属弁護士や事務所一覧をご覧いただけます。

相続放棄の相談で必要となる資料

1 はじめに

家庭裁判所で相続放棄の申述を行うためには、被相続人の死亡が記載されている戸籍ないし除籍、および被相続人の死亡当時の住所が記載されている除票または戸籍の除附票のほか、相続放棄を行う相続人の戸籍など、相続放棄を行おうとする相続人が被相続人の相続人であることを示すための公的書類も準備しなければなりません。

ただ、これらの書類はご相談までに必ずしもすべて準備いただく必要はなく、弁護士が相続放棄申述の依頼を受けた後に職務上請求により取得することも可能です。

ここでは、これら戸籍類とは別に、相談の際に必要となる資料について、ケースごとにご説明します。

2 被相続人が死亡してから、または先順位相続人が相続放棄の申述を行ってから3か月が経過しているケースについて

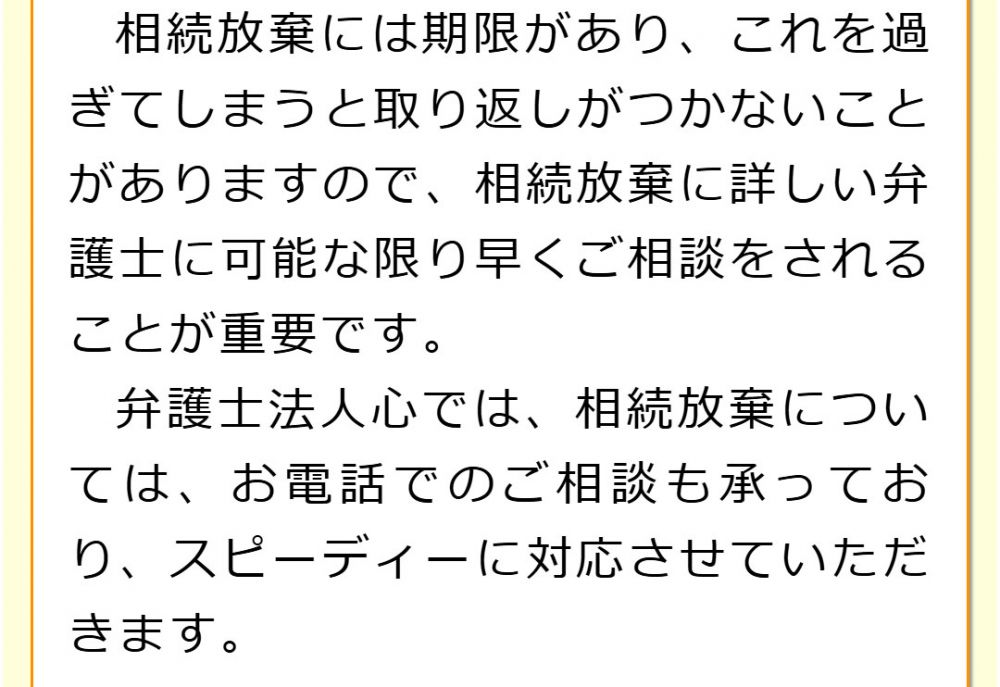

相続放棄の期間制限(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されますので、被相続人が死亡してから、または先順位相続人が相続放棄の申述を行ってから3か月経過していても、相続放棄ができなくなるわけではありません。

父と全く交流がなかった子が、父が死亡してから3年後に父の死亡を知った場合でも、父の死亡を知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述を行うことができます。

このようなケースでは、相続放棄の申述手続を行う際、被相続人の死亡を知ったきっかけがわかる書類等を提出しますので(その多くは税金に関して地方公共団体から届いた書類や、貸金業者から届いた書類になります)、ご相談の際は、その書類等が必要になります。

3 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過しているケースについて

熟慮期間が経過してしまうと相続放棄の申述は原則として受理されないことになりますが、例外的に受理されるケースもあります。

例えば、被相続人である父がその友人の債務について連帯保証をしており、家族である妻や子には秘匿していたという場合、主債務者である友人が正常に返済している限り、連帯保証人に請求が来ることは通常ありません。

しかし、例えば被相続人が死亡し、被相続人にはとくに財産も負債もなかったため妻や子は何もしていなかったところ、死亡してから3年後に被相続人の友人が債務の弁済をストップしたため、連帯保証人に請求が来て相続人が慌てるというケースもあるわけです。

このようなケースでは、連帯保証人(またはその相続人)宛に届いた請求書をご相談の際に準備いただく必要がございます。

4 その他

被相続人の財産や負債に関する書類や物品(通帳、現金、督促状など)は、お手元にあればご相談の際にご用意いただければと思いますが、ない場合は、ご準備は不要です。

ただし、消費者金融等からの借金の残額が多ければ相続放棄を検討したい、というような場合は、債権者からの請求書や、被相続人の信用情報(CIC、JICCなど)をご相談の際に準備いただくとよいでしょう。

被相続人の信用情報は、相続人であれば取得することが可能です。

以上、相続放棄の相談で必要となる資料についてご説明しましたが、ケースによっては他に必要となる書類もございますので、ご相談の際に担当弁護士にご確認ください。

相続放棄にかかる期間

1 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きにかかる期間についてご説明する前提として、一般的な相続放棄の手続きの流れについて簡潔にご説明します。

ここでは、典型的な事例として、死亡した被相続人をAとし、遺族として配偶者であるBとその間の子Cが存在しているケースを前提にご説明します。

まず、Aが死亡した場合、配偶者であるBは配偶者相続人として相続人となり、子であるCは第一順位の血族相続人として相続人となります。

つまり、Aが死亡した時点でBとCは相続人となりますので、Aが死亡したことを知った時点から3か月の熟慮期間が進行することになります。

Aが死亡し相続人となったことを知ったBとCは、まず、Aの財産や借金などを調査し相続を承認するのか放棄するのかを決めることになります。

必要であれば、この段階から弁護士に相談するとよいでしょう。

調査の結果、相続放棄をすることに決めた場合は、相続放棄の申述の際に添付書類として提出する戸籍類を収集し、申述書を作成して添付書類等と一緒に管轄の家庭裁判所に提出します。

必要な戸籍類は、BとCに共通するものはAの死亡が記載されている戸籍謄本、およびAの死亡時の住所が記載されている住民票除票または戸籍の除附票になります。

これ以外に、CについてはCの現在の戸籍が必要になります(Cが両親の戸籍から出ていない場合はAの死亡が記載されている戸籍と共通ですので不要です)。

提出後、裁判所から照会書が届くことがありますので、届いた場合は回答を記載して裁判所に提出します。

提出書類に不備がなければ、申述書提出後(照会書が届く場合は照会書提出後)しばらくすると、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きますので、この書類が届いたら相続放棄の手続きは終了となります。

2 相続放棄にかかる期間

相続放棄にかかる期間は、①申述書提出のために必要な書類収集に必要な期間と、②申述書提出後相続放棄申述受理通知書が届くまでの期間に大きく分けることができます。

①については、どの範囲の戸籍等の取得が必要か(第一順位の血族相続人と、第三順位の血族相続人では、一般的に、後者の方が収集しなければならない戸籍類は多くなります)、戸籍等の取得が役所の窓口で可能かそれとも郵送になるか、によって違いが出ます。

数日で取得可能なケースも多いと思いますが、親族関係が疎遠になっていた場合などは1か月程度かかることもあるでしょう。

②についてはケースバイケースです。

早いと2週間程度で相続放棄申述受理通知書が届きますが、遅いと1か月以上かかることもあります。

なお、相続放棄申述受理通知書には申述を受理した年月日が記載されており、熟慮期間の3か月を過ぎていることもありますが、熟慮期間内に相続放棄を行ったかどうかは申述書を裁判所に提出した日で決まりますので、心配する必要はございません。

また、例えば熟慮期間の満了まであと数日というところで相続放棄の手続きを行うことにした場合、戸籍類を集めてから申述書を提出すると熟慮期間を過ぎてしまう恐れがありますので、このような場合はまず申述書を裁判所に提出し、必要な戸籍類は後から提出するようにします(これを「追完」と言います)。

このようなケースでは、裁判所は、必要な戸籍類がすべて提出されてから申述受理の手続きを行うことになります。

弁護士法人心での相続放棄の相談の流れ

1 まずはフリーダイヤルでお気軽にお問い合わせください

当法人では、フリーダイヤルでの受付を用意しております。

相続放棄をしたい、または相続放棄をしようか迷っているなどのお悩みについて、まずはフリーダイヤルにお電話をいただき、わかる範囲で構いませんので、当法人のスタッフに相続関係や被相続人の財産状況等のご事情等をお話しいただきます。

その後、相続放棄を担当する弁護士よりお電話等で連絡を差し上げ、より詳しくご事情等を伺わせていただきます。

2 当法人の弁護士との相談について

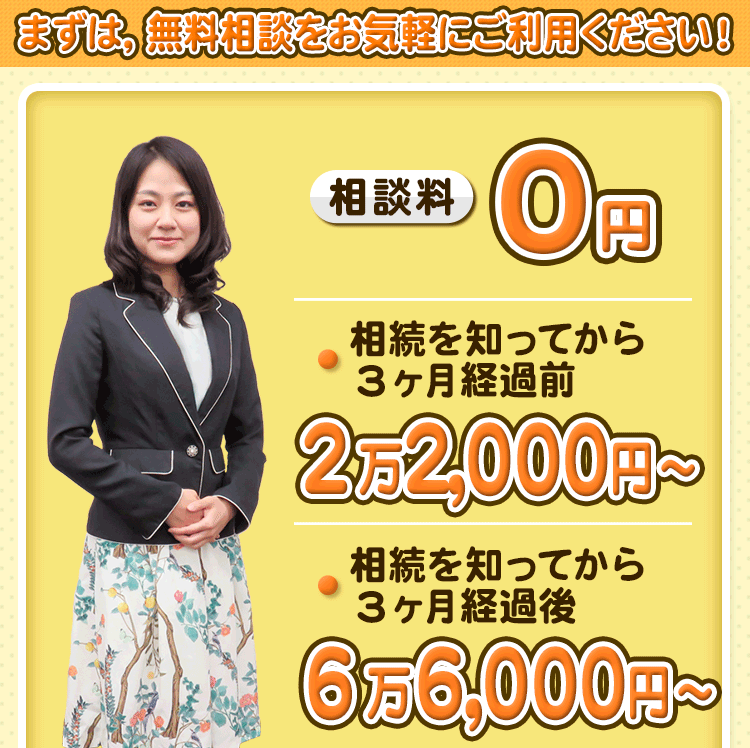

当法人では、相続放棄に関しましては、2つの相談方法を用意しております。

まず一つ目は、電話相談です。

弁護士が相談者の方にお電話をし、被相続人の方がお亡くなりになられた経緯や、相続放棄をご検討されている理由等につきまして、詳しくヒアリングさせていただきます。

そして、相続放棄が可能であるか否か、相続放棄をすることが最適な手段であるか否か、相続放棄をするうえで気を付けるべき点等について検討、提案をいたします。

普段お忙しく当法人の事務所にご来所されるのが難しい方や、当法人の事務所の遠方にお住まいの方には、電話相談をお勧めします。

二つ目は、来所相談です。

複雑なご事情をお持ちの方や、弁護士と直接お話をされたい方には、来所相談をお勧めします。

特に、相続放棄の期限が迫っているなど、緊急対応が必要な事案においては、お電話で必要書類のご案内をさせていただいたうえで、ご来所していただき、その場でご依頼および相続放棄の書類確認や相続放棄申述を行うということもあります。

3 相続放棄のご相談の後の流れについて

お電話またはご来所にて相続放棄のご相談をされた後、弁護士の提案にご納得いただけるようでしたら、相続放棄をご依頼いただきます。

電話相談の場合には、お住まいのご住所宛てに、相続放棄のご依頼をいただくための委任契約書等一式を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送をお願いしております。

来所相談の場合には、当法人の事務所で委任契約書等を取り交わします。

弁護士が委任契約書を受け取りましたら、相続放棄に必要な作業等に着手します。

もちろん、相続放棄の委任をいただいた後も、ご不明点やご不安な点をお持ちの場合には、担当の弁護士にご連絡をいただき、相談をすることができます。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒305-0032茨城県つくば市

竹園1-6-1

つくばビルディング5F

0120-41-2403